Pino Aprile: “La ricerca scientifica è uno strumento potente e un dovere morale come la lezione di paternità del prof. Giovan Giacomo Giordano”

24 Sep , 2025

Lo scrittore e giornalista Pino Aprile si era già espresso in un post del 2015 sulla pubblicazione del libro “Monnezza di Stato” scritto dallo scienziato Antonio Giordano e dal giornalista Paolo Chiariello sul terribile fenomeno della gestione illecita dei rifiuti in Campania.

Quei contenuti restano vivi e sempre attuali e, come già scritto in un precedente articolo di Life and News, riemergono in occasione del centenario della nascita del prof. Giovan Giacomo Giordano, padre di Antonio, che in tempi non sospetti ebbe il coraggio di denunciare l’inquinamento ambientale in alcune aree del napoletano e il potenziale rischio di tumori. Un percorso di difesa dei diritti umani cominciato nel 1976 con la stesura della prima mappatura della nocività in Campania, quindi precursore della Terra dei Fuochi. Oggi quel legame mai spezzato ha portato ad una verità. Sia con Pino Aprile che con lo scienziato Antonio Giordano abbiamo approfondito tematiche ancora attuali: la famiglia, la paternità, il coraggio e il dovere morale di chi fa ricerca scientifica.

INTERVISTA A PINO APRILE

Nel suo articolo, datato 2015 sul valore del padre-maestro, lei fa un parallelo tra la paternità, San Giuseppe e la storia del professor Giovan Giacomo Giordano. Qual è il senso di questa metafora e come si lega al messaggio principale del suo pezzo?

La maternità è un fatto biologico e certo: il figlio nasce dal corpo della donna. La paternità è un fatto culturale, perché non è dimostrabile (salvo oggi con analisi del Dna). Per questo, è necessario che si raggiungano accordi, si dettino e condividano regole, perché un uomo sia riconosciuto padre. In sintesi: per convenzione, sono figli di quell’uomo, quelli che lui dice essere suoi figli. Anche se non lo sono. Infatti, Giuseppe porta Gesù al tempio e lo mostra, pronunciano la formula: «Questo è mio figlio». E non è vero. Eppure Giuseppe è ritenuto il santo protettore della paternità, che è, nel suo caso, solo “putativa”. La psicologia spiega che ogni paternità è, di fatto un’adozione. Totale: mentre la donna è madre, l’uomo dichiara e accetta di essere padre. La madre dà la vita al figlio, il padre, quale costruttore di norme condivise con gli altri, dà le regole. Il padre dice, con il suo esempio: “Così si vive con gli altri”. È la piena angolare dell’esistenza delle comunità. È questa la lezione che Giovan Giacomo Giordano ha trasmesso a suo figlio. E Antonio ha saputo coglierla e onorarla. Questa è civiltà, e va a beneficio di tutta la comunità.

Lei definisce “Monnezza di Stato” un’arma in mano agli onesti. Cosa intende esattamente con questa espressione? In che modo un libro può diventare un’arma?

Ogni azione personale e collettiva, quale che sia l’argomento, deve poggiare su una corretta e solida conoscenza dei dati, delle circostanze. Decidere senza sapere è stupido e autolesionista, pericoloso per sé e per gli altri. Ma sapere senza agire di conseguenza è da vili e, ancora una volta, stupido, perché le conseguenze di un male non rimosso ricadranno su tutti. “Monnezza di Stato” informa con coraggio e correttezza, quindi induce a far qualcosa per rimediare, risanare. In questo senso è un’arma data agli onesti.

C’è un aspetto del libro di Antonio Giordano che l’ha colpita in modo particolare o che ritiene fondamentale per il pubblico?

Per quanto banale appaia, l’esistenza stessa del libro. E l’esempio dato: il compito di una classe dirigente è mettere tutti nella condizione di poter essere cittadini consapevoli. Farlo, costa, perché si viene ritenuti distruttori un un ordine. Un ordine, qualche che sia, è il punto di equilibro di interessi convergenti, e quindi viene difeso da quanti “hanno qualcosa da perdere”. Ma se quell’ordine va a danno della comunità e a vantaggio di pochi, pur se potenti, l’onesto non può e non deve rispettarlo. E paga un prezzo (si veda cosa è successo a Giovan Giacomo Giordano…).

Perché, secondo lei, la storia di Giovan Giacomo Giordano e di suo figlio Antonio rappresenta un esempio di “onore” reciproco, come ha sottolineato alla fine del suo post?

Beh, è evidente: Giovan Giacomo ha reso onore al giuramento della sua professione di medico e di cittadino coraggioso e perbene; Antonio, oltre alla professione, ha onorato il nome che porta e il valore della lezione ricevuta. Sembra solo una storia di famiglia, seria e bella; è un esempio di alta educazione civica.

In conclusione, cosa pensa della ricerca scientifica? si sta facendo abbastanza oppure c’è ancora qualcosa da fare? Nell’epoca del progresso e dell’intelligenza artificiale dei finanziamenti alla scienza e della enorme beneficenza, purtroppo si muore ancora di cancro. Si sta sbagliando qualcosa?

La ricerca scientifica non è luminosa e innocente in sé: è uno dei più potenti strumenti di cui si è dotato l’uomo. Anche il cacciavite è uno strumento: con quello puoi serrare la valvola della centrale nucleare che sta per esplodere e salvare la città o aprirla per fare un’ecatombe. Josef Mengele faceva ricerca scientifica, ferocemente criminale, inumana; Albert Sabin scoprì l’antipolio e non volle trarre vantaggi economici dalla eliminazione (quasi) di una delle più diffuse tragedie. L’intelligenza artificiale stessa è uno strumento: il valore etico, morale è dato da chi ne fa uso, dal come e dal perché, a vantaggio di chi.C’è un aspetto del libro di Antonio Giordano che l’ha colpita in modo particolare o che ritiene fondamentale per il pubblico?

Per quanto banale appaia, l’esistenza stessa del libro. E l’esempio dato: il compito di una classe dirigente è mettere tutti nella condizione di poter essere cittadini consapevoli. Farlo, costa, perché si viene ritenuti distruttori un un ordine. Un ordine, qualche che sia, è il punto di equilibro di interessi convergenti, e quindi viene difeso da quanti “hanno qualcosa da perdere”. Ma se quell’ordine va a danno della comunità e a vantaggio di pochi, pur se potenti, l’onesto non può e non deve rispettarlo. E paga un prezzo (si veda cosa è successo a Giovan Giacomo Giordano…).

Perché, secondo lei, la storia di Giovan Giacomo Giordano e di suo figlio Antonio rappresenta un esempio di “onore” reciproco, come ha sottolineato alla fine del suo post?

Beh, è evidente: Giovan Giacomo ha reso onore al giuramento della sua professione di medico e di cittadino coraggioso e perbene; Antonio, oltre alla professione, ha onorato il nome che porta e il valore della lezione ricevuta. Sembra solo una storia di famiglia, seria e bella; è un esempio di alta educazione civica.

In conclusione, cosa pensa della ricerca scientifica? si sta facendo abbastanza oppure c’è ancora qualcosa da fare? Nell’epoca del progresso e dell’intelligenza artificiale dei finanziamenti alla scienza e della enorme beneficenza, purtroppo si muore ancora di cancro. Si sta sbagliando qualcosa?

La ricerca scientifica non è luminosa e innocente in sé: è uno dei più potenti strumenti di cui si è dotato l’uomo. Anche il cacciavite è uno strumento: con quello puoi serrare la valvola della centrale nucleare che sta per esplodere e salvare la città o aprirla per fare un’ecatombe. Josef Mengele faceva ricerca scientifica, ferocemente criminale, inumana; Albert Sabin scoprì l’antipolio e non volle trarre vantaggi economici dalla eliminazione (quasi) di una delle più diffuse tragedie. L’intelligenza artificiale stessa è uno strumento: il valore etico, morale è dato da chi ne fa uso, dal come e dal perché, a vantaggio di chi.

Pino Aprile, già noto per il suo libro provocatorio “Terroni”, nel 2025 ha pubblicato insieme a Luca Antonio Pepe, il nuovo volume “Meglio soli” con un’attenta analisi dei numeri reali e dei trucchetti contabili e legislativi delle burocrazie italiane che riportano un campionario di discriminazioni di Stato a danno della «colonia interna» del sistema economico (e quindi politico) costruito più di 160 anni fa: il Sud Italia, da sempre, secondo gli autori, penalizzato, derubato e colpevolizzato.

Così come quel Sud maltrattato dalle attività criminali di gestione dei rifiuti che hanno colpito la salute pubblica come dichiara anche lo scienziato Antonio Giordano

INTERVISTA ALLO SCIENZIATO ANTONIO GIORDANO

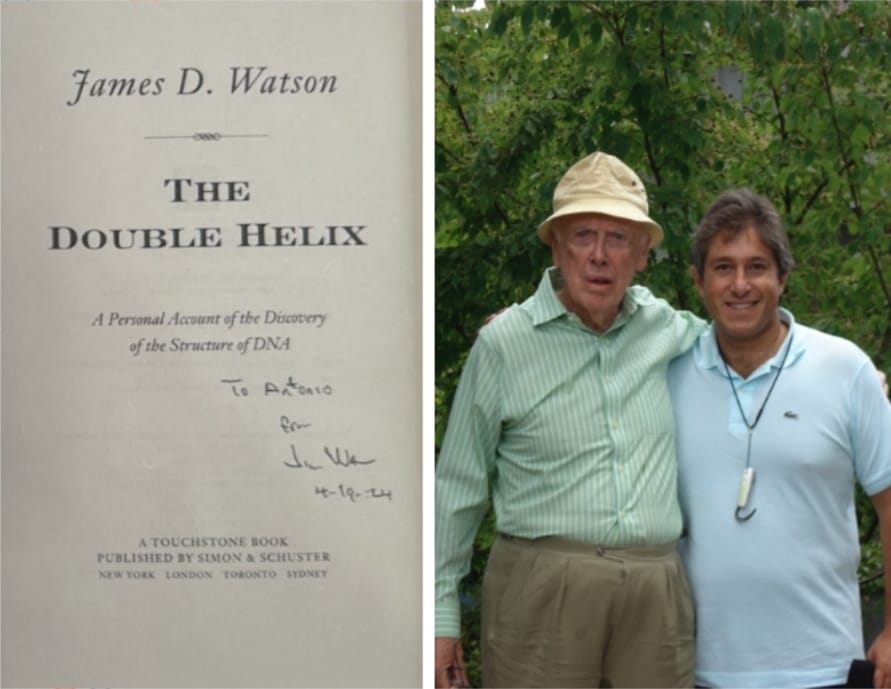

Che effetto le fa leggere le parole di Pino Aprile sulla sua storia e sulla sua lotta?Leggere le parole di Pino Aprile è stato per me un momento di grande emozione. Non rappresentano soltanto un riconoscimento al mio lavoro scientifico, ma anche un omaggio alla memoria di mio padre, il professor Giovan Giacomo Giordano, scienziato che ha dedicato la sua vita alla ricerca oncologica, alla giustizia e alla difesa dei più fragili. Pino ha saputo cogliere il cuore della nostra battaglia: un impegno che intreccia scienza e coscienza civile, radicato nel Sud ma con un messaggio universale. Il nostro legame è un onore reciproco, perché condividiamo la convinzione che la verità, anche quando scomoda, vada detta. Se la scienza può diventare voce di chi non ne ha, allora la ricerca acquista il suo significato più profondo.

Può spiegare in modo semplice la tesi sul nesso tra inquinamento e malattie?Volentieri. Non possiamo affermare con assoluta certezza che una persona si ammali esclusivamente a causa dell’inquinamento, perché le malattie hanno origini multifattoriali. Ma quando un’intera comunità è esposta a sostanze tossiche e, in quella stessa comunità, si osserva un incremento rilevante di tumori, malformazioni o altre patologie, il sospetto diventa più che legittimo. È come vedere del fumo uscire da una stanza: non possiamo dire con sicurezza che ci sia un incendio senza entrare, ma ignorare quel segnale sarebbe irresponsabile. La scienza ha il compito di indagare e la politica quello di intervenire. Non possiamo permetterci ulteriori rinvii se vogliamo tutelare davvero la salute pubblica.

Qual è il suo rapporto con le istituzioni e i politici rispetto alle sue denunce scientifiche?

Il rapporto con le istituzioni è stato spesso complesso. Come scienziato, il mio dovere è dire ciò che i dati mostrano, anche quando risultano scomodi. Questo ha generato tensioni con alcuni ambienti politici, soprattutto quando le mie ricerche hanno evidenziato legami tra inquinamento ambientale e aumento di patologie in zone come la Terra dei Fuochi. Tuttavia, non sono mancati politici e amministratori che hanno avuto il coraggio di ascoltare, aprire un confronto e sostenere la ricerca indipendente. La scienza non deve essere né subordinata né ostile alla politica: deve fungere da faro. E chi ha responsabilità pubblica dovrebbe seguirne la luce, non cercare di spegnerla.